Auf dieser Seite:

Geschätzte Lesedauer: 6 Minuten

Erdbeben in Japan

Erdbeben in Japan sind fast schon etwas alltägliches. Die Japaner bezeichnen diese recht treffend als jishin, was sich schüttelnde/zitternde Erde bedeutet. Erdbeben treten landesweit auf, das heißt, in dicht besiedelten Gebieten wie auf dem Land. Oft sind es nur kleine und kurze Beben. Trotz der Häufigkeit fürchten die Japaner dieses Naturphänomen, weil es auch sehr zerstörerisch sein kann. Die Geschichte zeig, dass es Erdbeben auf den japanischen Inseln schon immer gab. Darunter immer wieder auch solche, die große Zerstörungen verursachten.

Was verursacht Erdbeben in Japan?

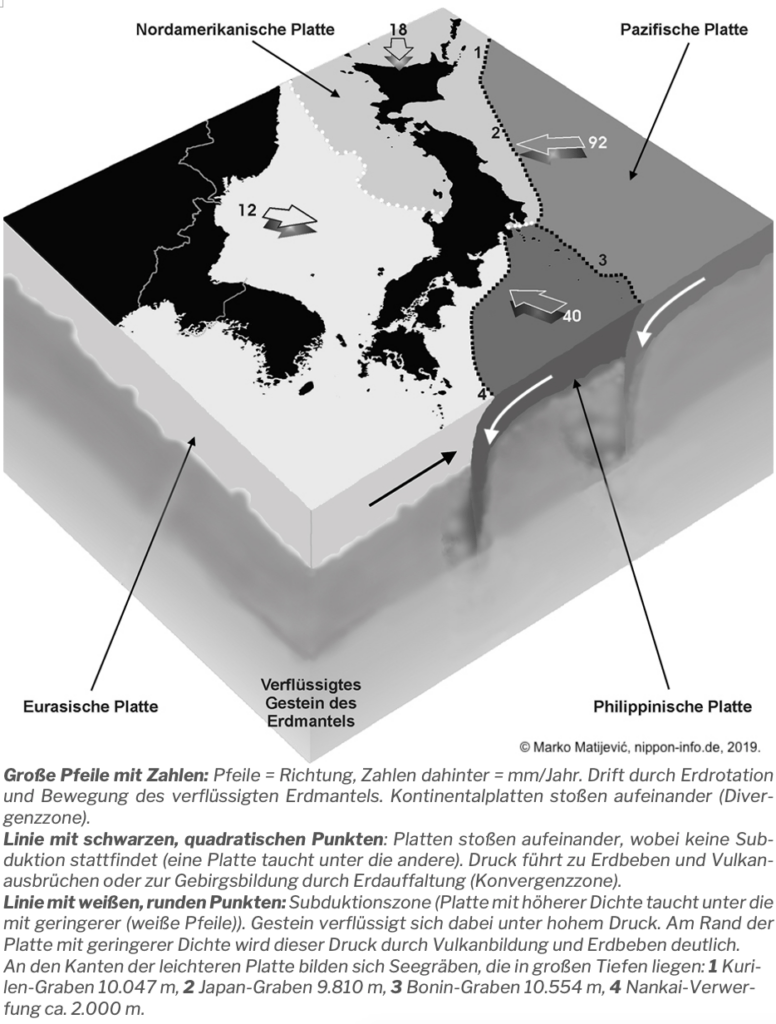

Geografischen liegt Japan am Rand Ostasiens. Doch genau diese Lage des Archipels ist geophysisch recht kritisch, weil damit liegt er in einer tektonisch aktiven Zone. Hier treffen die eurasische Kontinentalplatte (im Westen), die pazifische (im Osten), die amerikanische (im Norden) und die philippinische (im Süden) aufeinander. Deswegen kommt es regelmäßig zu Erdbeben (siehe Pazifischer Feuergürtel). Denn die nordöstliche Hälfte Honshūs und die Insel Hokkaidō liegen auf der nordamerikanischen Platte. Während die südliche Hälfte Honshūs, die Inseln Shikoku und Kyūshū sowie die Nansei-Inselkette sich auf der eurasischen befinden. Überdies treffen sich die nordamerikanische, eurasische und philippinische Platte unter der Izu-Halbinsel (Izu-hantō) und drücken gegeneinander. Dort schiebt sich in einer Subduktion die philippinische unter die eurasische Kontinentalplatte (Abb. 1).

Wie häufig treten Erdbeben in Japan auf?

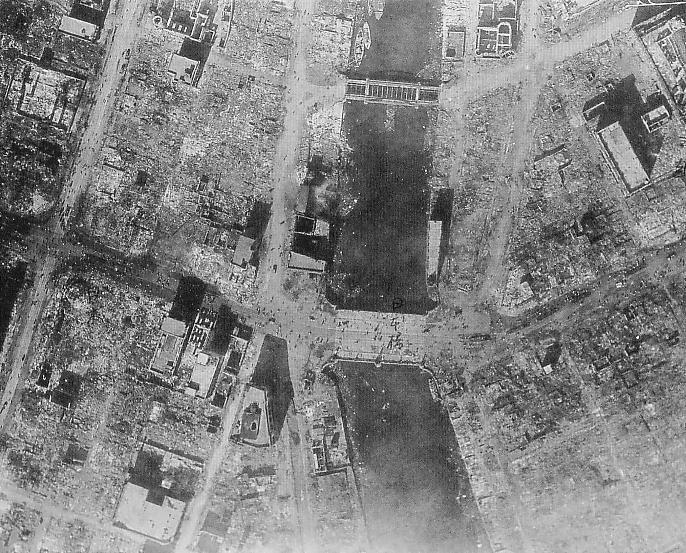

Statistisch werden in Japan jährlich ca. 7.500 Erdbeben gemessen. Jedoch nicht jedes davon ist für den Menschen spürbar. Im Grunde genommen nur ca. 1.500 davon. Die schwachen bis mittleren Beben bspw. lassen erdbebenresistente, moderne und traditionelle Gebäude meist nur etwas wanken. Die Menschen bleiben dann ruhig, weil sie dies gewöhnt sind. Die starken Erdbeben wiederum können zu deutlichen Schäden an Gebäuden führen (Abb. 2 u. 3[1]). Dies hängt davon ab, wie heftig und lange die Erschütterungen anhalten. Entscheidend ist auch, ob die Erde sich horizontal oder vertikal bewegt oder gar in beide Richtungen. Bei vertikalen Bewegungen verschieben sich Erdmassen gegeneinander in der Höhe. Sichtbar wird dies an Gehwegen oder Straßen, wenn Beton, Steinplatten oder der Asphalt aufgerissen sind und sich unterschiedliche Höhen zwischen Flächen ergeben, die zuvor auf einer Ebene waren.

Außerdem können auch Gebäude umstürzen und regelrecht versinken. Als Ursache kommt hier noch ein weiterer Effekt ins Spiel, wenn durch hohen Druck Grundwasser aus der Tiefe in obere, sandige Erdschichten gepresst wird. Denn diese kommen dann wie eine schmierige Masse in Bewegung. Dies wurde bspw. 1964 bei einem Erdbeben in der Präfektur Niigata beobachtet (Abb. 3).

Das Kantō-Erdbeben von 1923

Es ist allerdings nicht das erste Mal in der Geschichte Japans, dass ganze Ortschaften durch so eine Naturkatastrophe vernichtet wurden. Am 1. September 1923 ereignete sich das Kantō daishinsai (große Kantō Erdbebenkatastrophe), das mit einer Magnitude (Mw) von 7,9 Tōkyō weitgehend zerstörte. Hierdurch kamen 142.800 Menschen ums Leben [1]. Dieses Ereignis ist seitdem unauslöschlich in der Geschichte verankert. Nicht zuletzt, weil es in seinen Auswirkungen ebenso grausam war, wie die Luftangriffe der US-Amerikaner im Zweiten Weltkrieg.

Beben und Feuer

Während viele der Opfer von den direkt über ihnen einstürzenden Häusern erschlagen wurden, verbrannten andere in den Trümmer, die dann noch fingen Feuer. Denn das Beben ereignete sich zur Mittagszeit und in den meisten Haushalten wurden die damals üblichen Kochstellen mit offenem Feuer angefacht. Die alten, traditionellen Holzhäuser und was von ihnen übrig war, ging schnell in Flammen auf (Abb. 4 u. 5). Vereinzelt bildeten sich über den Brandherden durch die entstehende Thermik Feuersäulen, die einem Tornado gleich über Menschen und Gebäude rasten, diese mit sich rissen und verbrannten. In den hügeligen Randgebieten Tōkyōs ereigneten sich zudem Erdrutsche, die ganze Dörfer verschütteten. Nirgends gab es Schutz.

Folgen des Bebens

Für die Überlebenden dieser Katastrophe war die Feuersbrunst ein schauerliches Erlebnis. Die eigene Machtlosigkeit und der Verlust von Heim und Familienangehörigen, führte schließlich zu sinnlosen Gewaltausbrüchen. Überlebende Japaner gingen auf die koreanische Minderheit los. Erst kurz zuvor (1910) hatte Japan die koreanische Halbinsel annektiert und kolonialisiert. Viele Japaner fürchteten, dass in Tōkyō lebenden koreanische Freiheitskämpfer die Situation für einen Aufstand oder den Umsturz der japanischen Regierung nutzen könnten. Es kursierte ein von nationalistischen Zeitungen lanciertes Gerücht, dass die Koreaner raubend und mordend Vorteile aus der Katastrophe ziehen würden. Zudem würden sie Brunnen vergiften. Denn im Grundwasser lösten sich durch das Erdbeben aus dem Erdreich freigesetzte Stoffe, die zu Verfärbungen des Brunnenwassers führten. Ein damals noch nicht genauer erforschter Effekt.

Japanisch Begriffe und Schriftzeichen

- Jishin 地震 (schüttelnde/zitternde Erde)

- Kantō daishinsai 関東大震災 (große Kantō Erdbebenkatastrophe)

Quellen

[1] Vgl. United States Geological Survey (USGS): Historic earthquakes. Kanto (Kwanto), Japan 1923, September 01 […], 2012.