Auf dieser Seite:

Das Heian-Zeitalter

Das fast vier Jahrhunderte umspannende Heian-Zeitalter, als Heian-jidai (794–1185) bezeichnet, ist nach der Hauptstadt Heian-kyō benannt, die später zu Kyōto wurde.

Diese Epoche war eine kulturell und politisch ereignisreiche Zeit.

Kulturell betrifft dies insbesondere den Kaiserhof, der eine Blüte der Hofkultur und schönen Künste erlebte. Hingegen waren die politischen Ereignisse schwierig bis turbulent. Beispielsweise traten Finanzprobleme am Hofe und Konflikte zwischen mächtigen Sippen auf. Schließlich ordnete man die Machtverhältnisse neu.

Blüte der Hofkultur

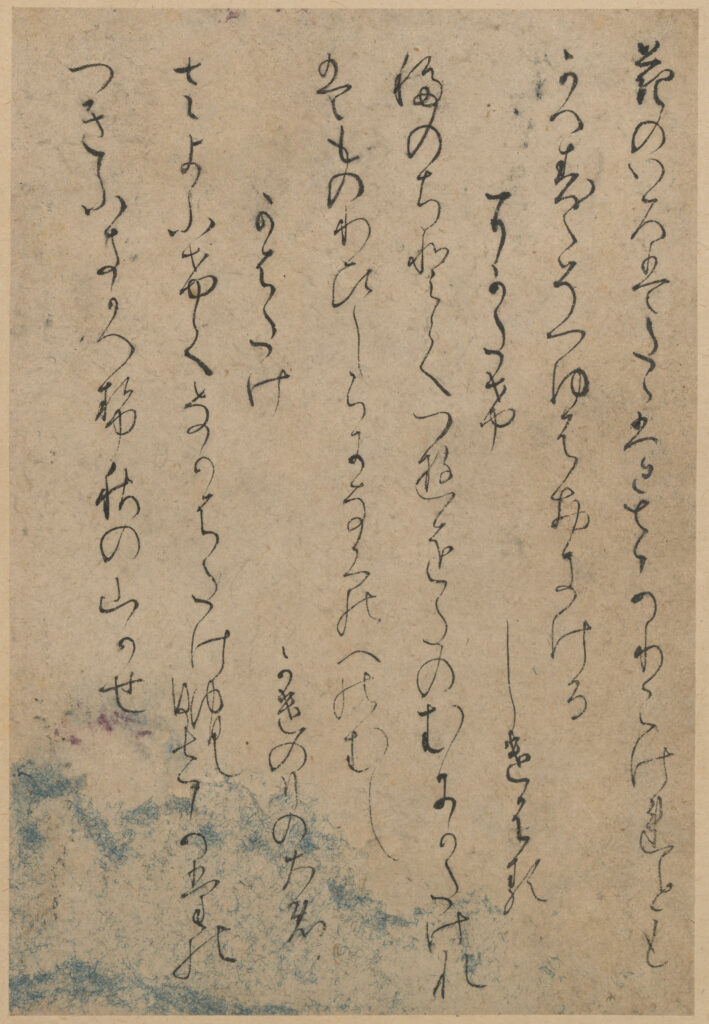

Die Kultur am Kaiserhof erlebte im Heian-Zeitalter seine Glanzzeit. Denn der höfische Lebensstil war von und Muse geprägt. Kaiser und Hofadel wetteiferten miteinander darum, wer der wohl der größere Poet oder Mäzen der Kunst und Religion sei. Somit erfuhren die schönen Künste besondere Aufmerksamkeit. Dabei wurden neben Kalligraphie, Musik und Dichtung (Abb. 1) ebenso die dekorativen Künste und Architektur gefördert.

Entsprechend spiegelten erhabene Residenzen des Hof- und Kriegeradels den Stand der kunstvollen Architektur wider. Allerdings verstand der Hofadel eine gewisse Nüchternheit und Einfachheit als Ausdruck aristokratischen Feingeistes. Denn das Dekorative lag hier im Detail, sodass im Wesen alles von einer gewissen Bescheidenheit geprägt war. Vollendet wurden die Anwesen in der Hauptstadt von aufwendig angelegten Gärten. Hingegen geizte der Kriegeradel nicht mit dem was er hatte. Prunk war ein Mittel, der Welt zu zeigen, dass man von Rang ist, in der Gunst des Hofes steht und daher Einfluss hat.

Hofdamen als Autorinnen

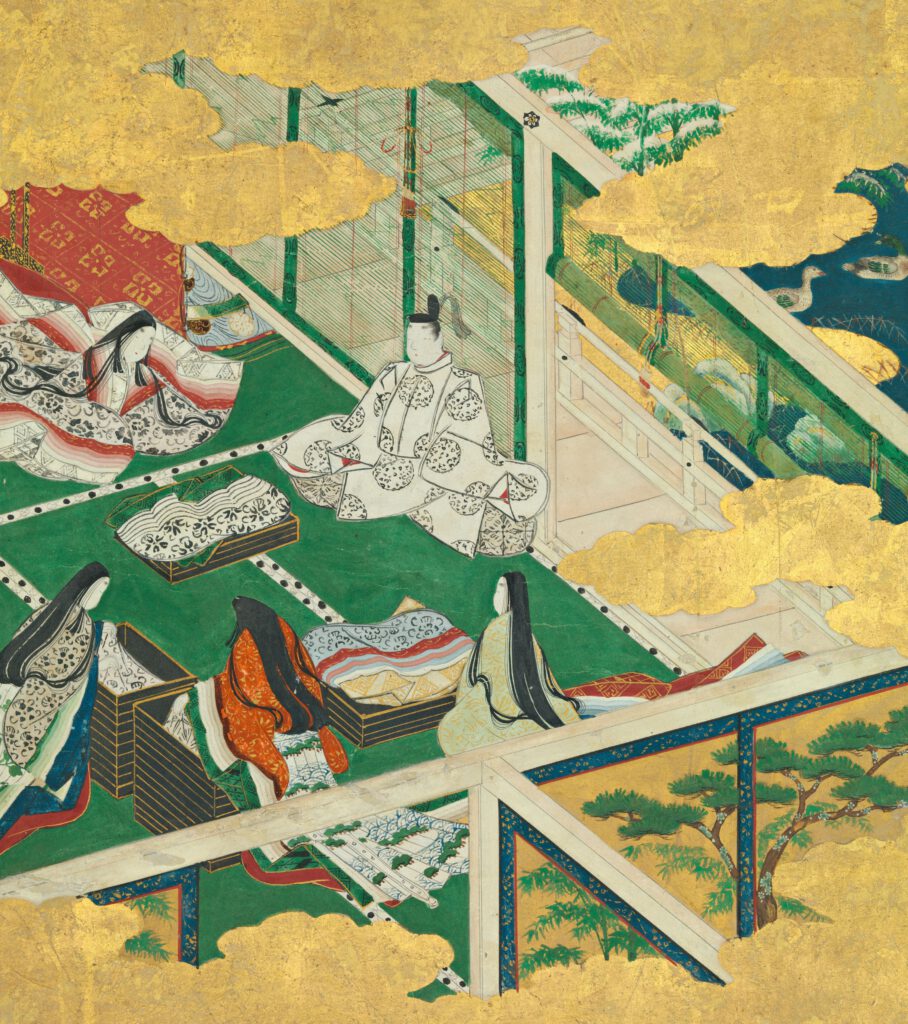

Wenn über die Künste des Heian-Zeitalters geredet wird, dann dürfen die Hofdamen nicht vergessen werden. Denn sie schufen einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes Japans in Form von Literatur. Beispielsweise den ersten Roman der Welt. Die Hofdame Murasaki Shikibu (978–1016) verfasste im 11. Jh. “Genji monogatari” (Geschichte des [Prinzen] Genji). In ihrem Roman erzählt sie schließlich von den Höhen und Tiefen des Prinzen Genji und des höfischen Lebens ihrer bzw. seiner Zeit (Abb. 2). Obwohl das Meiste an Handlung fiktiv ist, so werden doch einige historische Ereignisse erwähnt. Daher vermuten Historiker, dass Prinz Genji vielleicht tatsächlich existierte, und nur anders hieß. Jedenfalls gehören ihr Roman und Werke anderer Autorinnen zu den frühen Klassikern japanischer Literatur. Ebenso das “Kopkissenbuch” (Makura no Sōshi) von Sei Shōnagon (966–1017 oder 1025?) sowie die Gedichte der Izumi Shikibu (970?–1030?).

Kaisertum und Lehnswesen

Im Heian-Zeitalter entwickelte sich zudem das japanische Lehnswesen, weil die Kaiser Ländereien als Lehen an verdiente Gefolgsleute und Untergebene des Hofes vergaben. Dazu zählten auch entfernte Verwandte der kaiserlichen Familie, die auf Anordnung in die Provinzen umsiedeln mussten . Damit wurde die Feudalzeit eingeläutet. Das japanische Lehnswesen unterschied sich aber vom europäischen. Die Japaner orientierten sich am chinesischen System der regelmäßigen Neuverteilung von Land. Man unterband dadurch, dass die Lehen nach gewisser Zeit als Eigentum betrachtet wurden, im Sinne eines Gewohnheitsrechts.

Entstehung des Landadels

Aus dem ländlichen Hochadel gingen in der Folgezeit mächtige Sippen hervor, die sich zum Teil als Zeichen ihrer Emanzipierung selbst neue Namen gaben, z. B. mit Bezug auf den Sippengründer, das Kaiserhaus oder die Provinz. Später stellten sie die mächtigen Feudalfürsten, die im 16. Jh. Japan in den Bürgerkrieg stürzen sollten.

Neben den hochadeligen Lehensverwaltern lebten in den Provinzen auch die niederen Adelsfamilien. Im Gegensatz zum Lehensadel besaßen diese in der Regel ihr Land selbst und damit auch ein hohes Maß an Autonomie. Durch die lokalen Machtkämpfe zwischen den niederen Adelsfamilien hatten diese bereits vor der Heian-Zeitalter einen kriegerischen Charakter entwickelt, weshalb man sie buke (Kriegerfamilien) nannte. Die buke waren in ie (w. Häuser, Familien) unterteilt, mit dem Privileg einen Nachnamen zu führen.

Loyale Krieger

Die Loyalität der Krieger, als bushi bezeichnet, beruhte einerseits auf Blutsbanden und dem Glauben an einen gemeinsamen Ahnen. Andererseits erhielten professionelle Soldaten, die nicht Mitglieder der Familie waren, Lohn für treue Dienste. Obwohl sie Fremde waren, so waren sie doch sehr loyal. Denn das basierte auf einer konfuzianistischen, emotionalen Bindung zum Herrn, die einer Vater-Sohn-Beziehung glich. Die Krieger wurden im Heian-Zeitalter noch nicht samurai genannt, was für Diener oder bewaffnete Gefolgsleute eines Lehnsfürsten stand. Erst gegen Ende des 16. Jh. entstand aus dem Wort saburai schließlich samurai. Damit waren im Heian-Zeitalter noch die Hausbediensteten der Adeligen gemeint. Dieser Begriff leitet sich vom veralteten Verb saburau ab, was dienen oder bereitstehen, jmd. begleiten bedeutet[1].

Krieger und Generäle

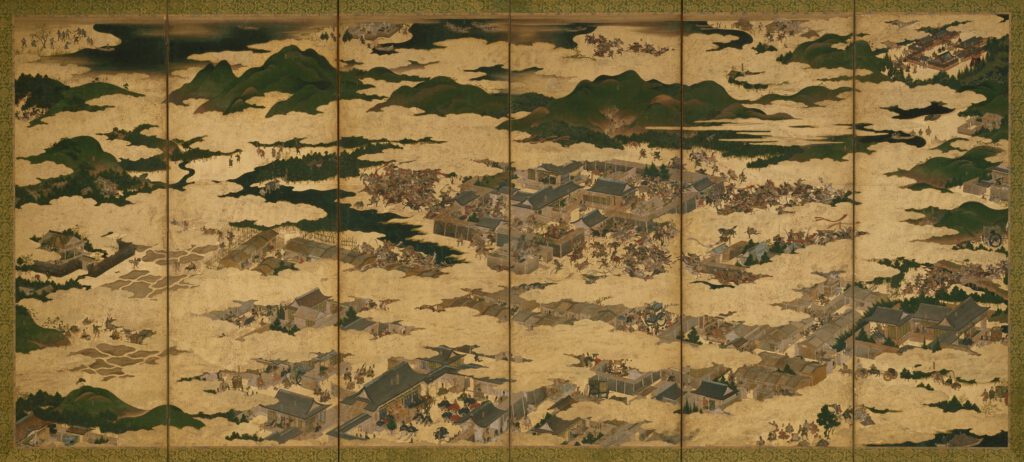

Die buke (Abb. 3) gewannen zunehmend an Bedeutung und Macht, weil ihre Kriegskünste sie für den Kaiser unentbehrlich machten. Dieser hatte nämlich nur ein relativ kleines und wenig effektives stehendes Heer zur Verfügung. Im Bedarfsfall konnte er zwar auch die Bauern mobilisieren, von denen die meisten jedoch mehr schlecht als recht an der Waffe ausgebildet waren. Somit verhalfen die buke und ihre Krieger Ende des 8. Jh. Kaiser Kammu (reg. 781–806) zum Erfolg seiner Expansionsvorhaben im Norden Honshūs gegen die rebellischen Ainu/Emishi. Die bushi, als bewaffnete Elite mit Führungsaufgaben, erhielten hierfür Provisionen sowie Fußsoldaten zugeteilt. Als besondere Anerkennung für den Anführer der Feldzüge im Nordosten wurde 794 erstmals der Titel des seii tai-shōgun verliehen. Die Kurzform shōgun bezeichnete in der Folge generell das höchste militärische Amt in Japan und bestand bis 1867 fort.

Kriegeradel

In der Folge beanspruchten die buke mehr und mehr Macht im Kaiserreich, sodass der Kaiser sich genötigt sah, diesem Anspruch nachzugeben. Er ernannte Mitglieder des niederen Adels zu Hofbeamten oder gar Provinzgouverneuren. Gegen Ende des Heian-Zeitalters erreichten die buke sogar militärische Anführerschaft und den Titel shōgun, der anfangs noch den hochadligen kuge vorbehalten war. Unter den aufstrebenden Kriegersippen entwickelten sich zudem teils offene Rivalitäten um Macht und Einfluss, wie bspw. zwischen den Taira und Minamoto. Beide Sippen beanspruchten für sich, die Nachkommen kaiserlicher Prinzen und Prinzessinnen zu sein. Wobei letztere das kaiserliche Stammhaus mit der Eheschließung verließen und eigene Familienzweige gründeten. Allerdings würdigte sie das Kaiserhaus mit der Verleihung nobler Nachnamen.

Macht des Hofadels

Neben diesen aufstrebenden Kriegersippen sind es die Hofadeligen, die in besonderem Maße die Politik und die Geschicke des Landes lenkten. Exemplarisch dafür steht im Heian-Zeitalter die Nakatomi-Sippe. Ihrem Oberhaupt wurde im Jahre 669 am Sterbelager durch den Kaiser der neue Nachname Fujiwara verliehen.

Außerdem stellten sie neben ihrer Funktion als Priester für wichtige shintō-Zeremonien, sie lange Zeit die Regenten für die Kaiser. Regenten führten im Namen noch minderjährigen Kaiser die Staatsgeschäfte. Ebenso wurden Sippenmitglieder der Fujiwara Gouverneure oder Provinzfürsten. Schließlich verheirateten die Fujiwara ihre Töchter mit kaiserlichen Prinzen, was ihren Einfluss auf das Kaiserhaus immens hob. Als dann im 9. Jh. das sekkan-seiji genannte Regierungssystem das ritsuryō-sei ablöste, führte dies dazu, dass die Fujiwara auch noch über das Heian-Zeitalter hinaus Einfluss hatten.

Einfluss des Buddhismus

Neben Kriegern und Hofadel strebten auch die großen buddhistischen Tempel nach Macht im Staate. Die schon zuvor aufgekeimte Konkurrenz der verschiedenen buddhistischen Denkschulen um die höfische Gunst verstärkte sich, weil sie Ländereien vom Kaiser oder einflussreichen Hofaristokraten erhielten. Die Tempel schickten ihre Krieger als Verfechter ihres politische Willens los. Die sogenannten sōhei, vertraten nötigenfalls auch in Rüstung und mit der Waffe in der Hand die Interessen ihres jeweiligen Tempels. Die sōhei waren meist Arbeitskräfte im Dienste der Tempel. Darunter gab es Außenseiter, die zwar auf die eine oder andere Weise durch das soziale Raster der Gesellschaft gefallen waren, dafür aber in einem der Tempel Zuflucht fanden. Außerdem waren Gläubige, die sich als Laienmönche betätigten, unter den sōhei zu finden. Also fochten sie Tempel nicht allein um die Durchsetzung ihrer religiösen Lehre, sondern auch untereinander um ihre Stellung am kaiserlichen Hof und Einfluss.

Niedergang kaiserlicher Macht

Finanziell war die Lage am kaiserlichen Hof in Kyōto schon zu Beginn des Heian-Zeitalters angespannt. Nicht zuletzt durch die zuvor mehrfache Verlegung des Regierungssitzes. Jedoch entwickelte sich die Lage im Laufe der Epoche zu einer Krise. Denn der Unterhalt für das stehende Heer und der Lebensstil des Hofadels belasteten die Staatskasse sehr. Ebenso trug die Finanzierung und Ausstattung der immer mächtiger werdenden buddhistischen Tempel dazu bei. Für ihre religiösen Dienste, z. B. das Abhalten von Zeremonien für das Staatswohl, erwarteten diese eine Gegenleistung. Demnach benötigte der Staat mehr Steuereinnahmen.

Schließlich sollten der auf das Land umgesiedelte Hoch- und niedere Kriegeradel dafür aufkommen. Weil die besaßen Lehen, in denen vor allem Reis produziert wurde. Und da Steuern überwiegend in Form des Grundnahrungsmittels Reis abgeführt wurden, sollten sie nun erhöhte Abgaben leisten. Provinzen, die wegen ungünstiger Bedingungen keinen Reis produzieren konnten, führten Seide als gewebten Stoff, Garn oder als Seidenflachs ab. Auch Tee, Eisen, Kupfer, Gold oder Silber zog der Staat als Steuer ein.

Aufstieg der Krieger

Die Quellen oder Produktionsstätten dieser begehrten Waren befanden sich aber meist in den ländlichen Gebieten, die vor allem die buke kontrollierten. Der hohe Landadel schaffte es von den Steuererhebungen verschont zu bleiben, weil einige Lehensverwalter mächtige Beamte am Hofe bestachen. Damit wollten sie aber nicht nur von Abgaben ausgenommen bleiben. Es ging auch darum, das System der regelmäßigen Neuverteilung von Lehen zu unterwandern.

Der niedere Landadel verfügte meist nicht über so gute Verbindungen in die Hauptstadt, sodass er forsch seine Zahlungen verweigerte. Hierzu setzte er als Druckmittel seine Krieger ein. Näherten sich die kaiserlichen Steuereintreiber den Lehen der buke, wurden sie nicht selten von den bewaffneten bushi erwartet und unverrichteter Dinge davongejagt. Solch rebellisches Verhalten war möglich, weil der Kaiser sich einen bewaffneten Konflikt mit den buke nicht leisten konnte. Dadurch verlor der Kaiserhof in den Provinzen immer mehr an Macht und geriet demzufolge in die Abhängigkeit der Kriegersippen.

Beginnender Machtverlust

Die mächtigsten Kriegersippen nutzten bisweilen ihren Machtzuwachs und Wohlstand. Sie errichteten noble Residenzen in bestimmten Vierteln von Kyōto. Schließlich waren einige von ihnen die Nachfahren kaiserlicher Prinzen und Prinzessinnen. Eben diese Bande sorgten dafür, dass manche sogar mit dem Einzug an den Kaiserhof kokettierten.

Letztlich begann der Niedergang der kaiserlichen Macht mit der Einführung des insei no sei im Jahre 1086 durch Kaiser Shirakawa (1053–1129). Dieses sollte über das Heian-Zeitalter hinaus Bestand haben.

Tempelregierung

Dieses System sah vor, dass die betagten Kaiser sich in buddhistische Klöster zurückzogen, während die in der Regel minderjährigen Nachfolger nach außen durch mächtige Hofadelige als Regenten und Berater vertreten wurden, den sekkan. Dies ebnete den ranghohen Adelssippen den Weg zu einer zumindest temporären Übernahme der Macht im Reich, bis zur Volljährigkeit des Thronfolgers. Der nächste Schritt, sich die Macht auch noch danach am Hofe zu sichern, war das Einheiraten in die kaiserliche Familie. Dadurch legitimierten die Sippen ihr politisches Handeln. Alles was die Regenten unternahmen, geschah im Namen des Kaisers oder zumindest in seinem Interesse. Das dabei auch persönliche Ziele verfolgt wurden, war von geringer Bedeutung. Denn die Rechtmäßigkeit resultierte aus der Verwandtschaft mit der kaiserlichen Familie[2].

Der Kampf um Macht

Während die Person des Kaisers zwar lange Zeit von den Familien des Kriegeradels als unantastbar angesehen wurde, so waren aber die Macht und der Glanz des Hofes wiederum viel zu verlockend, um nicht zu usurpieren. Deshalb stritten insbesondere die beiden bereits erwähnten Kriegersippen der Taira und der Minamoto um ihre Stellung am Hofe. Fatal war aber vor allem der Effekt des insei no sei, der unausweichlich zum Konflikt zwischen emeritiertem Kaiser, Thronfolger und Regenten führte. Denn die emeritierten Kaiser, als jōkō bezeichnet, übten aus den Klöstern heraus weiterhin noch viel Macht und Einfluss aus[3].

1156 kam es schließlich für das Kaisertum zum entscheidenden Interessenkonflikt zwischen zwei Brüdern, dem abgedankten Kaiser Sutoku (reg. 1123–1141) und dem regierenden Kaiser Go-Shirakawa (reg. 1155–1158). Diese Konfrontation begann mit einem Aufstand, dem Hōgen no ran (Abb. 5, 6).

Kaiser und Krieger

Die Situation war recht kompliziert, da sich aus den Reihen der höfischen Fujiwara-Sippe zwei Lager bildeten, die jeweils für einen der beiden kaiserlichen Brüder um Verbündete warben. Ungeachtet der Rivalität zwischen den Kriegersippen der Taira und Minamoto, wurde von beiden Lagern bei beiden Sippen um Unterstützung geworben. Dadurch wurde die Lage noch unübersichtlicher, weil beide Sippen waren ebenso kaiserlicher Abstammung. Zudem waren sie durch Eheschließungen miteinander verbunden. Wer wem gegenüber loyal sein würde, richtete sich daher nicht nach der Blutsverwandtschaft, sondern politischen Zielen. Demzufolge fanden sich Krieger beider Sippen auf beiden Seiten, nachdem der bewaffnete Konflikt in Kyōto begann. Obwohl dies absurd erscheinen mag, so war die Aussicht auf einen enormen Machtgewinn Motivation genug, auch gegen die Verwandten vorzugehen. Denn die streitenden kaiserlichen Brüder konnten außer Macht durch Titel und Ämter nicht viel bieten.

Sieg der Taira

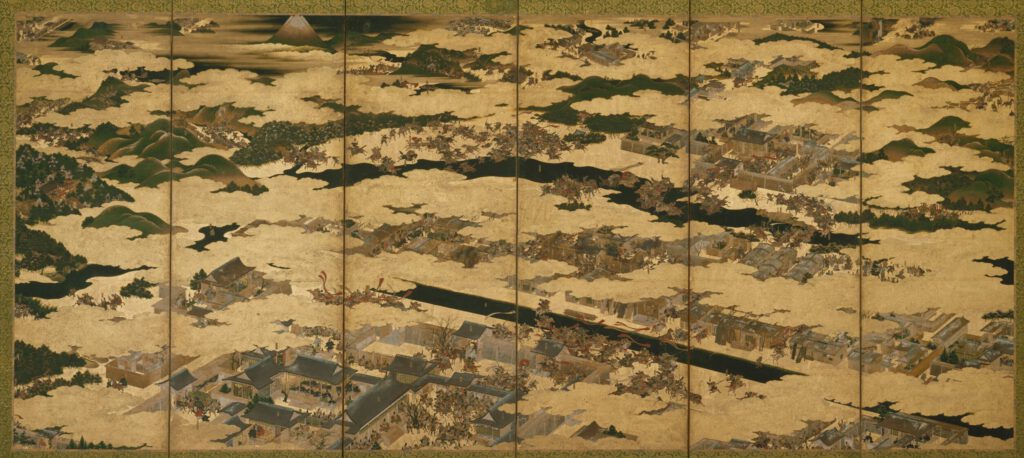

Die Partei des Kaisers Go-Shirakawa gewann den Konflikt unter Führung des Kiyomori (1118–1181), dem Oberhaupt der Taira. Dadurch waren diese auf der Leiter der Macht deutlich aufgestiegen. Umso mehr beunruhigte sie, dass auch die Minamoto in den folgenden drei Jahren unbeirrte an Macht gewannen. Die Missgunst führte zu einer Verschlechterung der Beziehungen und schließlich zum entscheidenden Machtkampf, dem Heiji no ran von 1159 (Abb. 7, 8). Doch erneut waren die Taira siegreich, sodass der Kaiser Kiyomori ein Kanzleramt verlieh. Als Mitglied der kaiserlichen Regierung erhielt er zudem weiteren Landbesitz und verschaffte auch verbündeten Verwandten hohe Regierungsposten[4].

Im darauf folgenden Siegesrausch wurden auf Befehl von Kiyomori die noch minderjährigen Söhne des Gegners Yoshitomo, dem Anführer der Minamoto, durch Verbannung in entlegene Provinzen vom Tode verschont. Allerdings sollten die Taira diese Gnade gegenüber dem Feind 25 Jahre später schon bereuen.

Rückkehr der Minamoto

Die inzwischen zu Männern herangewachsenen Söhne des Yoshitomo, Yoritomo und dessen jüngerer Bruder Yoshitsune, nahmen erneut den Kampf gegen ihre Erzfeinde auf, die Taira. Folglich entfachten die Brüder im Jahre 1180 den Gempei-gassen. Der Name Gempei setzt sich aus den Schriftzeichen der Familiennamen Minamoto und Taira zusammen. 1185 besiegten die Minamoto schließlich ihre Gegner. Ein Grund für ihren Triumph mag wohl die zunehmende Dekadenz der Taira gewesen sein, weil die sich immer mehr zu Höflingen entwickelt hatten und sich wenig um die Kriegskunst kümmerten. Jedenfalls war der Kaiser nun dazu gezwungen Yoritomo, dem neuen Anführer der siegreichen Minamoto, als der stärksten militärischen Macht im Staate den Titel shōgun zu verleihen.

Das Ende des Heian-Zeitalters

Somit markiert der Sturz der Taira durch die Minamoto das Ende des Heian-Zeitalters. Gleichzeitig bedeutete dieses Ereignis für das Kaisertum den weitgehenden Verlust politischer Macht. Denn in der Folgezeit waren die Kaiser nur noch Marionetten der jeweils herrschenden Kriegersippe(n), wobei aber ihre symbolische und religiöse Bedeutung ungebrochen blieb.

Japanische Begriffe und Schriftzeichen

Buke 武家 (Kriegerfamilien)

Bushi 武士 (Krieger, Kämpfer)

Fujiwara 藤原, auch: Tōshi 藤氏 (Fujiwara-Sippe)

Gempei-gassen/Genpei-gassen 源平合戦 (Gempei-Krieg)

Genji monogatari 源氏物語 (Geschichte des [Prinzen] Genji)

Go-Shirakawa ten‘nō 後白河天皇 (Kaiser Shirakawa II.)

Heian 平安(Friede, Ruhe, Stille)

Heian-jidai 平安時代 (Friedenszeitalter)

Heian-kyō 平安京 (Friedenshauptstadt)

Heiji no ran 平治の乱 (Heiji- Rebellion): Heiji Ära 1159–1160

Hōgen no ran 保元の乱 (Hōgen-Rebellion): Hōgen Ära 1156–1159

Ie 家 (w. Haushalt, Haus, Familie)

Insei no sei 院政の制 (Tempelregierung)

Jōkō 上皇 (Kaiser Emeritus)

Kammu/Kanmu ten’nō 桓武天 (Kaiser Kammu)

Minamoto源 (Ursprung), auch: Genji源氏 (Minamoto-Sippe)

Murasaki Shikibu 紫式部

Nakatomi 中臣, auch: Nakatomi-shi 中臣氏 (Nakatomi-Sippe)

Ritsuryō-sei 律令制 (Straf-, Verwaltungs- und Zivilrecht) nach chinesischem Vorbild

Samurai 侍 (w. Diener, bewaffneter Gefolgsmann eines Lehensfürsten)

Seii tai-shōgun 征夷大将軍 (w. Oberbefehlshaber der Armee zur Unterwerfung der Barbaren)

Sekkan 摂関 (Regenten, Berater)

Sekkan-seiji 摂関政治 (w. Regierung der Berater)

Shintō 神道 (w. Weg der Götter): japanischer, animistischer Kult

Shōen 荘園 (Lehen, Landgüter)

Shōgun 将軍 (w. oberster Befehlshaber der Armee)

Shugo 守護 (w. Beschützer)

Sōhei 僧兵 (w. Mönchskrieger)

Sutoku ten‘nō崇徳天皇 (Kaiser Sutoku)

Taira 平 (Friede), auch: Heike平家 oder Heiji平氏 (Taira-Sippe)

Yoritomo 頼朝 (Minamoto no Yoritomo 源頼朝)

Yoshitomo 義朝 (Minamoto no Yoshitomo 源義朝)

Yoshitsune 義経 (Minamoto no Yoshitsune 源義経)

Quellen

[1] Vgl. Sato, Hiroaki: Legends of the Samurai. The Overlook Press, Woodstock & New York 1995, S. XVIf.

[2] Vgl. Varley, Paul H. and Morris, Ivan: The Samurai. Penguin Books Ltd., Harmondaworth, Middlesex, England 1974, S. 48 u. 51.

[3] Vgl. Kure, Mitsuo: Samurai. Bushido – Der Weg des Kriegers. 1. Aufl., Motorbuch Verlag, Stuttgart 2006, S. 32f.

[4] Vgl. Hall, John Whitney: Das Japanische Kaiserreich. Fischer Taschenbuch Verlag, Fischer Weltgeschichte, Bd. 20, 15. Auflage, Frankfurt a. M. 2009, S. 86f.

Vgl. Varley u. Morris, 1974, S. 44.

Abbildungen

Abb. 1 (Papier mit Gedicht) Public Domain: Metropolitan Museum of Art, New York.

Abb. 2 (Genji monogatari) Public Domain: Metropolitan Museum of Art, New York.

Abb. 3 (Helm) Public Domain: Metropolitan Museum of Art, New York.

Abb. 4 (Statue) Public Domain: Metropolitan Museum of Art, New York.

Abb. 5-8 (Paravent) Public Domain: Metropolitan Museum of Art, New York.