Auf dieser Seite:

Geschätzte Lesedauer: 15 Minuten

Was ist das Jōmon-Zeitalter?

Das Jōmon-Zeitalter, auf Japanisch als Jōmon-jidai bezeichnet, stellt den Anfang der Ausbildung menschlicher Kultur auf den japanischen Inseln dar. Jedenfalls belegen Keramikgefäße und Figuren diese Entwicklung. Außerdem zeigen weitere archäologische Funde, wie sich die Besiedlung und Ausbreitung der Menschen auf den japanischen Inseln in jener Zeit abspielte. Dadurch lassen sich Rückschlüsse über die Lebensweise der Menschen zu jener Zeit ziehen, die als die Vorfahren der heutigen Japaner zu betrachten sind.

Unklarheiten über das Jōmon-Zeitalter

Trotz archäologischer Funde sind sich Wissenschaftler über einige Aspekte der Jōmon-Kultur noch uneinig. So ist z. B. die genaue zeitliche Eingrenzung noch umstritten. Der Beginn soll irgendwann zwischen 11.000 und 3000 v. Chr. liegen, während das Ende auf das 5. oder 3. Jh. v. Chr. datiert wird 1. Keramikfunde, hier besonders der dogū (siehe Bild 4), lassen den Schluss zu, dass die Jōmon-Kultur weit verbreitet war. Denn diese Figurinen wurden von Hokkaidō bis Kyūshū und sogar auf einigen der näher liegenden kleinen Inseln gefunden. Viele japanische Wissenschaftler sehen dies als Beleg dafür, dass das heutige Japan schon zu jener Zeit ein einheitlicher Kulturraum war. Hingegen nehmen andere an, dass der Siedlungsraum diverse Gemeinschaften hervorbrachte. Vermutlich haben diese sich sprachlich und durch eine spezifische Stammeskultur voneinander unterschieden.

Dabei fällt auf, dass sich damals noch keine großen, stadtähnliche Siedlungen oder Zentren bildeten. Man nimmt an, dass für die landwirtschaftliche Nutzung die relativ schwierige Topografie des japanischen Archipels der Grund dafür war. Das heißt, dass es regionale Eliten gab, die wahrscheinlich nur über bestimmte Gebiete und Gruppen herrschten 2.

Wo lebten Jōmon-Menschen?

Archäologen haben die verschiedenen Siedlungsorte der Menschen des Jōmon-Zeitalters kartografiert. Somit ließ sich anhand von Fundorten die Ausdehnung des Siedlungsgebiets darstellen. Demzufolge bewohnten die Jōmon-Menschen ein ausgedehntes Gebiet, das von Kamtschatka und Sachalin, über die Kurilen-Inseln, Hokkaidō, Honshū bis nach Okinawa reicht. Jedenfalls belegen dies archäologische Funde frühester Überreste von Dörfern. Weil diese werden auf die Zeit zwischen 3500 und 2000 v. Chr. datiert. Hokkaidō und die Tōhoku-Region entwickelten sich zum geographische Zentrum der Jōmon-Kultur 3. Folglich konnten die Menschen jener Zeit bereits größere Distanzen über das Meer überwinden, denn sonst wäre das Gebiet nicht so ausgedehnt.

Kulturelle Entwicklung im Jōmon-Zeitalter

Keramikfunde belegen das handwerkliche und technische Können der Siedler. Denn die fertigten bereits recht kunstvolle Gefäße aus Tonstreifen, über deren Oberfläche eine geflochtene Strohschnur gerollt wurde. Dadurch ergab sich ein typisches Muster, das zum Namensgeber der Keramik, Jōmon (Strohschnurdekor, Abb. 1 u. 2), und des Zeitalters wurde. Wahrscheinlich übernahmen die nördlichen Stämme, die Vorfahren der Ainu oder Emish (Ezo), diese Technik. Somit war diese Keramik im gesamten Siedlungsgebiet verbreitet.

Kulturimport vom Festland

Allerdings vermutet man aufgrund von Ähnlichkeiten mit Keramiken vom Kontinent, dass die Bewohner der japanischen Inseln des Jōmon-Zeitalters diese Kunstfertigkeit von mongolischen und sibirischen Stämmen erlernten. Dadurch wäre nicht nur der Einfluss vom Festland bewiesen, sondern ein geografisch noch viel weiter reichender Einfluss. Denn Archäologische Keramikfunde in der Region des Baltikums weisen verblüffende Gemeinsamkeiten in Form und Verzierung mit Funden früher Jōmon-Keramik auf, sodass bisher angenommen wird, dass hier ein Kulturtransfer über Sibirien bis auf die japanischen Inseln vorliegt. Dann wäre auch der kulturellen Einfluss über große Distanzen und der Austausch mit dem asiatischen Festland schon zu jener Zeit bewiesen 4.

Frühe religiöse Vorstellungen

Die Ainu, die einst Jäger und Sammler waren, folgen auch heute noch der animistischen Weltvorstellung ihrer Vorfahren. Das heißt, die Natur und die von ihr ausgehenden Kräfte werden als göttlich verehrt. Alle Dinge, ob lebendig oder nicht, sind demnach von Geistern beseelt. Daher sollen rituelle Opfergaben diese Geister den Menschen gegenüber gewogen stimmen. Im Jōmon-Zeitalter hatte sich zudem der Glaube an eine Muttergottheit entwickelt, die als Symbol der Fruchtbarkeit gedeutet wird. Sie wurde durch Figuren verkörpert (Abb. 3 u. 4), die als dogū (w. Erdfigur, irdene Figur) bezeichnet werden. Allerdings gibt es auch dogū, die Tiere darstellen konnten.

All das war eher ein Kult als eine organisierte und dogmatische Religion. Viele Elemente dieses Kults leben in überlieferten mythischen Gestalten oder Sagen sowie Ritualen des japanischen Volksglaubens bis in die Gegenwart fort. Außerdem hat der japanische shintō Kult hierin seine Wurzeln.

Dorfleben

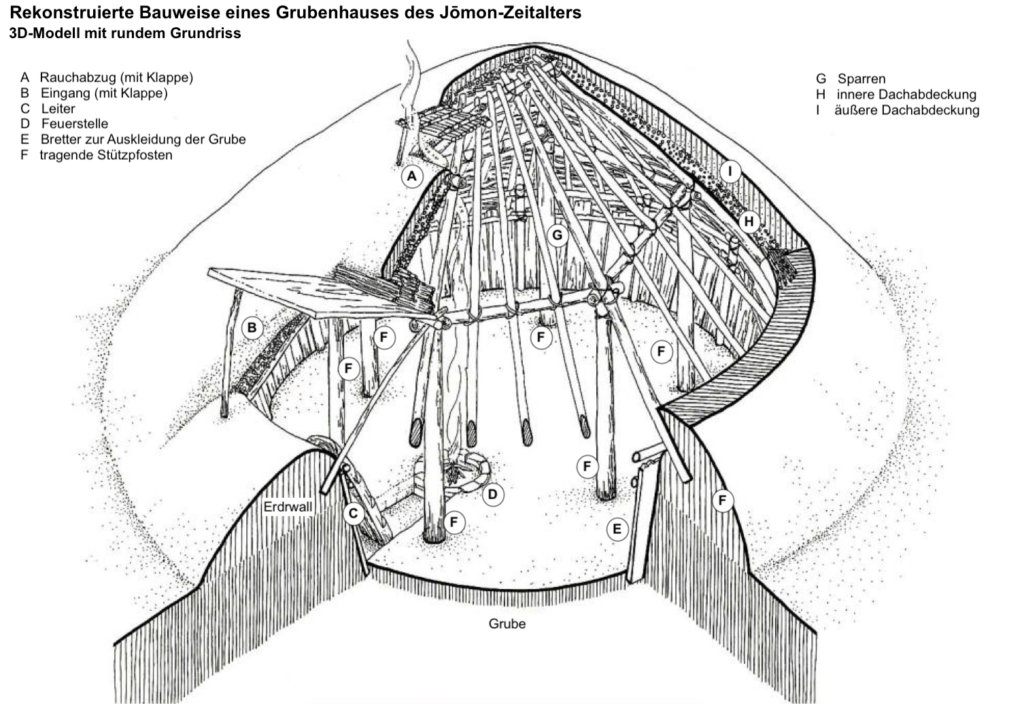

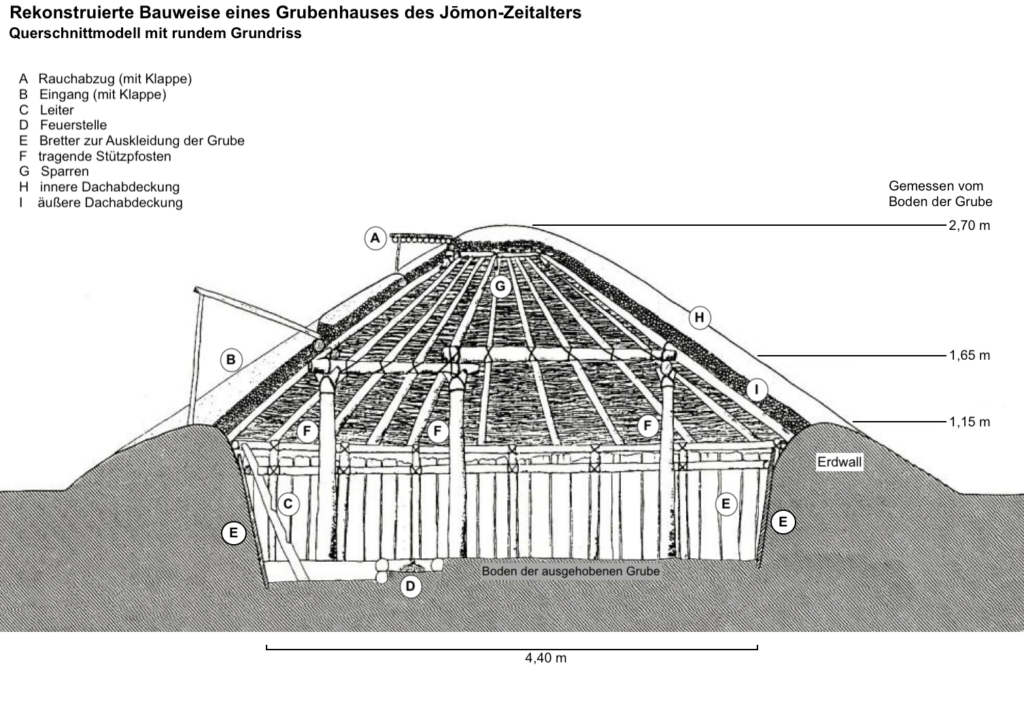

Die Dörfer waren in der Regel durch Palisaden geschützt, sodass zu vermuten ist, dass schon zu jener Zeit möglicherweise gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden Stämmen vorkamen. Ebenso wäre auch der Schutz vor z. B. Bären denkbar. Ausgrabungen der Überreste von Behausungen des Jōmon-Zeitalters deuten von einer recht ausgeklügelten Bauweise. Denn es ließen sich drei Arten der Behausung in den Siedlungen rekonstruieren: in Gruben eingelassene Hütten, mit rundem oder ovalem Grundriss oder als Langhaus. Sie waren wohl mit einer Grasnarbe gedeckt, die auf Sparren oder einer Art Weidengeflecht mit Gräsern lag (Abb. 5 u. 6) 5. Außerdem wurden diese Behausungen auch mit Reet oder Rinde gedeckt, natürlichen Materialien, die reichlich vorhanden waren.

Lebensstil

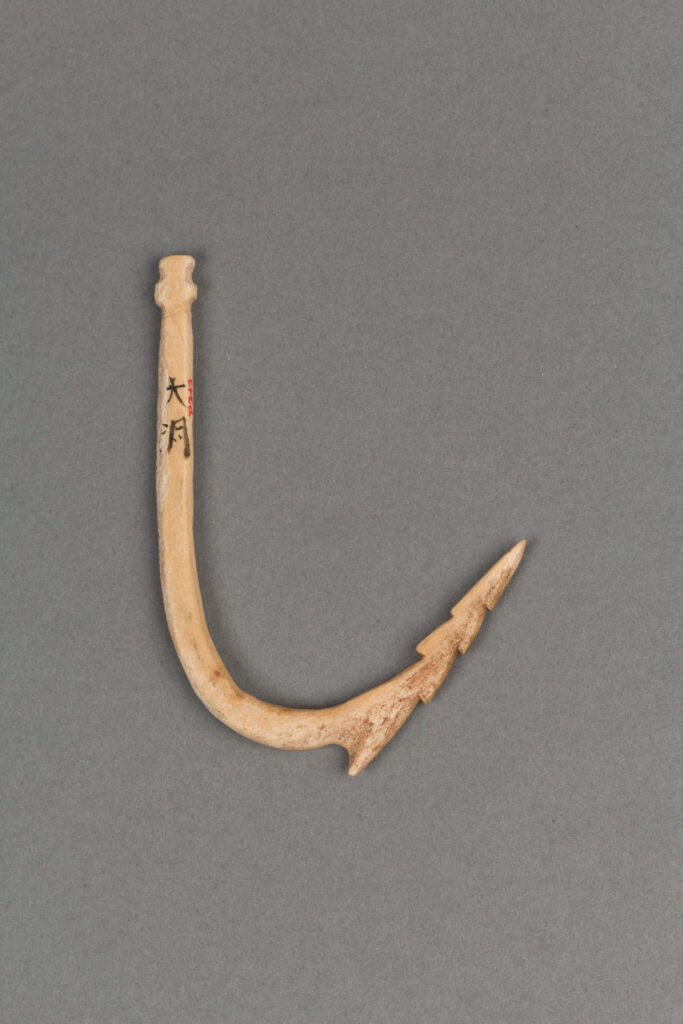

Obwohl die Dörfer bereits auf eine hohe kulturelle Entwicklung deuten, bildeten das Jagen, Fischen sowie das Sammeln von Früchten und Nüssen anfänglich die Lebensgrundlage. Denn bei Ausgrabungen fand man auch Überreste von Mahlzeiten. So waren beispielsweise Wildschweine, Hirsche, Kaninchen und an den Küsten Robben typische Beutetiere. Zum Fischen entfernten sich die Jōmon-Jäger sogar recht weit von der Küste, wie Thunfischgräten beweisen. Diverse Jagdgeräte wie Speer- oder Pfeilspitzen wurden aus Feuerstein gefertigt. Angelhaken und Harpunenspitzen aus Knochen (Abb. 7–10) sowie Netze zeugen von diversen Jagd- oder Fangmethoden. Der Anbau von Hirse und Gerste kam erst später dazu, war aber möglicherweise noch nicht überall verbreitet. Hokkaidō und die Tōhoku-Region entwickelten sich zum geographischen Zentrum der Jōmon-Kultur 6.

Fortschritt durch Ackerbau

Eine bedeutende Entwicklungen war der um 1600 v. Chr. wahrscheinlich aus dem antiken China eingeführte Ackerbau. Denn die Vorfahren der heutigen Japaner bauten wohl zuvor nur Hirse und Gerste als Grundnahrungsmittel an. Folglich wurden die Jäger, Fischer und Sammler zu einer Ackerbaugesellschaft. Dadurch wuchs im späten Jōmon-Zeitalter auch die Bevölkerung, weil der Ackerbau mehr kalkulierbare Nahrungsressourcen bot.

Reis als Kulturpflanze

Etwa 600 Jahre später kam dann der Reisanbau aus China nach Japan. Diesen betrieb man anfangs noch auf Trockenfeldern. Erst einige Zeit später ist der Anbau auf gefluteten Nassfeldern auch auf den japanischen Inseln eingeführt worden. Damit vollzog sich ein kultureller Wandel, weil mit der neuen Anbaumethode nicht nur neue Werkzeuge ins Land kamen, sondern auch neue religiöse Riten. Dadurch veränderte der Reisanbau auch das gesellschaftliche Leben stark. Denn die Anbaumethode in Nassfeldern war nur in gemeinsamer Anstrengung eines Dorfes zu bewältigen. Das bedeutet auch, dass die bis heute stark ausgeprägte Gruppenmentalität der Japaner hierin teils ihren Ursprung hat.

Das Verschwinden der Jōmon-Menschen

Auf Betrachter wirken die modernen Japaner als Volk sehr homogen. Jedenfalls der äußeren Erscheinung nach geurteilt: Mandelförmige Augen, eine stets braune Iris, flache Nasen, dickes, schwarzes Haar und eine kleinere Statur als z. B. bei einem Mitteleuropäer. Tatsächlich haben wir es aber mit einer recht interessanten Mischung an Genen zu tun. Die Jōmon-Menschen bilden nur einen Teil des Genpools, wenn auch einen sehr speziellen.

Dieser Pool sollte durch Stämme vom asiatischen Festland verändert werden, die erst nach den Jōmon-Menschen auf die japanischen Inseln einwanderten und ein mächtiges Reich gründeten.

Verdrängung durch Einwanderer

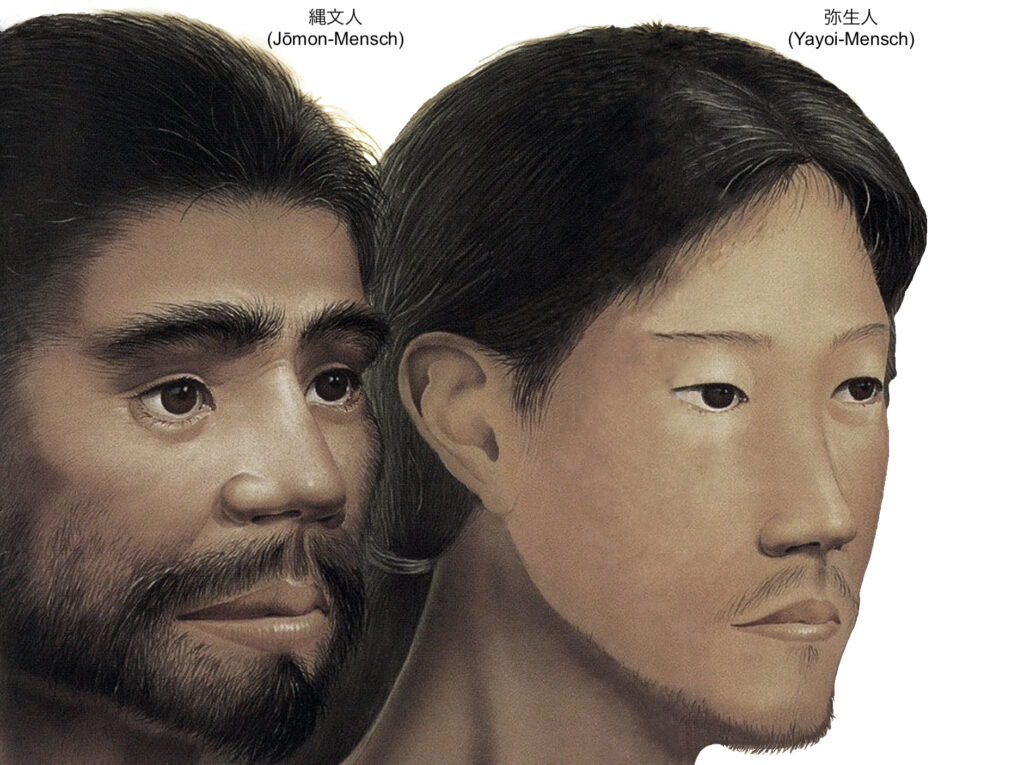

Denn im Yayoi-Zeitalter (3. Jh. v. Chr. – 250 n. Chr.) ereignete sich eine erneute Einwanderungswelle vom Kontinent auf die japanischen Inseln. Allerdings unterschieden sich diese Einwanderer äußerlich von den Jōmon-Menschen (Abb. 11). Denn anhand von Schädeln und Genmaterial des Jōmon-Zeitalters konnten Wissenschaftler Gesichter rekonstruieren. Schließlich haben diese kantig anmutende Gesichtszüge und einen deutlich stärkeren Haarwuchs (wahrscheinlich auch mehr Körperbehaarung). Folglich können diese als markante Merkmale der Jōmon-Menschen angesehen werden. Weil diese Merkmale beispielsweise auch noch bei vielen Ainu vorhanden sind, hingegen weniger bei modernen Japanern, stellen die Ainu eine eigenständige Ethnie in Japan dar. Jedenfalls drücken sich die genetischen Unterschiede auch heute noch physiognomisch aus, sodass zwischen Nord-, Mittel- und Südjapanern differenziert werden kann. So gibt es Variationen bei Größe, Körperbau, Behaarung und Hautton (siehe Abb. 11).

Assimilationsprozess

Die Jōmon-Menschen, unmittelbare Vorfahren der heutigen Ainu, unterschieden sich also äußerlich von den anderen, erst später eingewanderten Menschen des Yayoi-Zeitalters. Die im Yayoi-Zeitalter aus der Mongolei und China über Korea eingewanderten Siedler ließen sich erst in Nord-Kyūshū , Shikoku und Süd-Honshū nieder. Doch schon bald stellten sie die dominante Kultur dar, weil sie die Ainu zwischen dem 3. und 10. Jh. aus ihrem südlichen Siedlungsgebiet allmählich gen Norden verdrängten. Somit teilten die Ainu das Schicksal vieler indigener Völker in der Welt, die durch Einwanderung, Unterdrückung, eingeschleppte Krankheiten und die genetische Vermischung dezimiert wurden oder gar verschwanden.

Ethnische Vermischung

Aber was beweist die unmittelbare Verwandtschaft zwischen Ainu und Jōmon-Menschen? Dafür sprechen Genanalysen. Ainu sind zwar genetisch als Ostasiaten anzusehen, zeigen aber kaukasische Züge (z. B. stärkerer Bartwuchs und Körperbehaarung, ausgeprägtere Augenbrauen). Dadurch ähneln sie den frühen Jōmon-Menschen am ehesten (Abb. 5). Wie sehr dies heute noch zutrifft, das hängt natürlich auch vom Grad der genetischen Vermischung ab. Denn genetisch reine Ainu sind in Japan inzwischen eine kleine Minderheit. Erst im 19. Jh. wurden die Ainu gezielt assimiliert sowie sprachlich und kulturell unterdrückt. Daher sind es heute eher die Kultur und Sprache, durch die sie sich noch als eigenständige Ethnie auszeichnen.

Die verschiedene Herkunft der frühen Einwanderer ist heute noch anhand gewisser physiologischer wie physiognomischer Unterschiede unter den Japanern aus verschiedenen Landesteilen zu erkennen, auch wenn es in der Zeit der Reichsbildung sicher bereits zur teilweisen Vermischung unter den Bewohnern der Inseln kam.

Japanische Begriffe und Schriftzeichen

- Ainu アイヌ (w. Mensch): Eine der Bezeichnungen für Japans Ureinwohner.

- Dogū 土偶 (w. Erdfigur, irdene Figur): Figurinen der Jōmon-Zeitalters, die eine Muttergottheit verkörpern.

- Emishi 蝦夷 oder 戎 bzw. 戉 (Barbaren): Menschen, die ethnisch keine Yamato-Japaner waren.

- Ebisu 夷 oder 戎 (Barbaren): Alternative Bezeichnung für die Emishi.

- Ezo/Yezo 夷 oder 戎 (Barbaren): Yezo ist eine alte Bezeichnung für Hokkaidō.

- Jōmon-jidai 縄文時代 (w. Strohbanddekor-Zeitalter): Bezeichnet das japanische Neolithikum (Neusteinzeit).

- Shintō 神道 (w. Weg der Götter): Japans ureigener Kult, der die Natur als von Geistern beseelt verehrt. Zwar kennt der Kult einen Schöpfungsmythos und diverse Gottheiten, weshalb er oft auch als Religion angesehen wird. Jedoch ist er undogmatisch.

Quellen

1. Vgl. Hammitzsch, Horst (Hg.): Japan-Handbuch. Land und Leute, Kultur- und Geistesleben. 3. Aufl., 1990, Sp. 275 – 278. Vgl. Kreiner, Josef (Hg.): Kleine Geschichte Japans. Verlag Philipp Reclam jun. GmbH &Co. KG, Stuttgart 2010, S. 28.

2. Vgl. Egami, Namio: The Beginnings of Japanese Art. 1978, S. 9f, 64 – 67. Vgl. Kreiner, J. (Hg.): Kleine Geschichte Japans. 2010, S. 31ff.

3., 4. Vgl. Young, David u. Michiko: The art of Japanese architecture. Architecture and interior design , illustraited and revised edition, Tuttle Publishing, Rutland & Tokyo 2007, S. 24.

5. Vgl. Takada, Kazunori; Nishiyama Kazuhiro; Asakawa, Shigeo: Reconstruction of a Jomon Period Sod Roof Pit House: […]. Goshono Jomon Site, Ichinohe, Iwate Prefecture 2020, S. 1.

6. Vgl. Young, David u. Michiko: The art of Japanese architecture. Architecture and interior design , illustraited and revised edition, Tuttle Publishing, Rutland & Tokyo 2007, S. 24.

Bildquellen

Abb. 1 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1992.252.1. Public Domain (PD).

Abb. 2 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.182. Public Domain (PD).

Abb. 3 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.191. Public Domain (PD).

Abb. 4 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.192. Public Domain (PD).

Abb. 5 u. 6 Bildquelle/Autor: Takada, Kazunori; Nishiyama, Kazuhiro; Asakawa, Shigeo: Reconstruction of a Jomon Period Sod Roof Pit House: […]. Goshono Jomon Site, Ichinohe, Iwate Prefecture 2020, S. 8f. (Hier: von nippon-info.de bearbeitete Abb.)

Abb. 7 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.200. Public Domain (PD).

Abb. 8 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.204. Public Domain (PD).

Abb. 9 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.343. Public Domain (PD).

Abb. 10 Bildquelle/Autor: Metropolitan Museum of Art, New York. Accession Number: 1975.268.303. Public Domain (PD).

Abb. 11 Bildquelle: X Corp. (ehemals Twitter); Bild: 渡邊賢二 (Möglicherweise liegt eine andere Urheberschaft vor, da das Bild nur vom Nutzer 渡邊賢二 hochgeladen wurde! Die Quellenangabe fehlt jedoch. Hier: von nippon-info.de bearbeitete Abb.).